Re·per·toire

2022

Video

Mit der Ausstellung Zurück ins Licht. „Vier Künstlerinnen-Ihre Werke, ihre Wege“ widmet sich das Jüdische Museum Frankfurt a.M. nun zum ersten Mal vier Künstlerinnen, die das künstlerische Leben in Frankfurt der 1920er Jahre prägten und weithin wahrgenommen wurden: Es handelt sich um Erna Pinner (1890-1987), Rosy Lilienfeld (1896-1942) Amalie Seckbach (1870-1944) und Ruth Cahn (1875-1966). Während noch zahlreiche Werke der Künstlerinnen Rosy Lilienfeld und Erna Pinner überliefert sind, sind die künstlerischen Arbeiten von Ruth Cahn und Amalie Seckbach zum größten Teil verschollen, nur ein kleiner Teil blieb erhalten und wird nun erstmalig in der Ausstellung gezeigt. Die zeitgenössische Künstlerin Elianna Renner wurde beauftragt sich mit den Leerstellen der Biografien von Ruth Cahn und Amalie Seckbach auseinanderzusetzen und in einem der Ausstellungsräume künstlerisch zu intervenieren.

Das Re·per·toire erkundet lose Fragmente im künstlerischen Schaffen von Ruth Cahn und Amalie Seckbach. Die Arbeit entwickelt Bildräume, die Einblicke in die Auseinandersetzung über Leben, Kunst und Legendenbildung von Künstlerinnen im letzten Jahrhundert bis heute ermöglichen.

https://www.journal-frankfurt.de/journal_news/Kultur-9/Juedisches-Museum-Vom-Ausgraben-der-Bilder-40044.html

der Auftakt

Elianna Renner verknüpft in ihrer Videoarbeit zahlreiche Anlehnungen an den Lebensweg Ruth Cahns. Der Auftakt beginnt mit der Produktion von Kunst und endet mit deren Hängung. Dabei liefert die Installation detailreiche Hinweise auf die Inspirationsquellen und Wirkungsbereiche der Fauvistin. Die Darstellung von Brüchen und Sprüngen in der Zeit sowie der Biografie Cahns kollidiert mit der musikalischen Untermalung, die teils aus Igor Strawinskis Le Sacre du Printemps und zeitgenössischer Musik von Julia Mihály besteht.

die Verhandlung

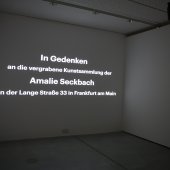

Es handelt sich um die Simulation einer Gedenkveranstaltung, gesprochen von der Frankfurter Rabbinerin Elisa Klappheck. Die Aufnahme entstand am letzten Wohnort von Amalie Seckbach. Im Fokus dieser Gedenkveranstaltung steht die größtenteils verschollene Kunstsammlung Amalie Seckbachs, die von ihr selbst kurz vor der Deportation nach Theresienstadt im Keller des Hauses vergraben worden sein soll.

Im vorgetragenen Text verbindet sich der Auszug aus einem jüdischen Gebet (Keduschat HaSchem) mit fiktiven rituellen Passagen, die sich mit der Bedeutung von Kunst und den Menschen beschäftigt.

die Verhandlung

Wir hören Amalie Seckbach sprechen, die sich per Zoom-Meeting aus dem Jenseits an die Forscherin und Künstlerin Elena Makarova wendet. Der Text basiert auf Auszügen eines Romans Makarovas, in dem Amalie Seckbach als Medium aus dem Off fungiert. Die Übertragung in ein zeitgenössisches Kommunikationsmedium, den Videocall, beschäftigt sich mit der Legendenbildung, dem Mythos um eine Person, unberechenbar, aber nicht zufällig entstanden.